En un contexto global atravesado por crisis migratorias, persecuciones y el avance de gobiernos autoritarios, la figura de Bad Bunny vuelve a poner en el centro la discusión sobre la responsabilidad política del arte en América Latina. Su presencia en escenarios masivos y el contenido de su obra —con referencias al colonialismo, la desigualdad y la protesta social en Puerto Rico— reabren una pregunta histórica: ¿debe la música asumir una postura frente a contextos de autoritarismo y vulneración de derechos?

Por: Tatiana Portela

El Super Bowl funcionó como amplificador. Cantar en español, desplegar símbolos asociados al Caribe y a la identidad migrante, y hacerlo frente a millones de espectadores en una vitrina históricamente dominada por el inglés y por grandes marcas estadounidenses, convirtió el espectáculo de Bad Bunny en un gesto cultural con resonancia política. La reacción posterior de sectores conservadores confirmó que la disputa no se limitaba a lo artístico: cuando una figura latina ocupa el centro del mainstream, el debate se desplaza hacia terrenos morales, identitarios e incluso institucionales.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, nació el 10 de marzo de 1994 en Vega Baja, Puerto Rico. Creció en una familia trabajadora; su madre era maestra y su padre conductor de camiones. Desde niño estuvo vinculado a la música a través del coro de la iglesia y, en su adolescencia, comenzó a interesarse por el reggaetón y el trap. Mientras estudiaba Comunicación Audiovisual en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y trabajaba como empleado de supermercado, empezó a subir canciones a SoundCloud. El tema “Diles” (2016) marcó el inicio de su proyección internacional y lo insertó rápidamente en la industria musical global.

Más allá de su éxito comercial, su obra ha construido un relato sostenido sobre territorio, soberanía y derechos, lo que sitúa su figura dentro de una tradición cultural latinoamericana donde la música ha sido vehículo de denuncia y afirmación identitaria.

Foto. Ronald Alexander Ávila-Claudio , BBC News Mundo

De este modo, su figura trasciende la del artista comercial para inscribirse en una tradición cultural caribeña donde la música funciona como espacio de afirmación identitaria, denuncia social y cuestionamiento de las estructuras coloniales.

Durante el siglo XX, especialmente en el periodo de las dictaduras del Cono Sur, la música y otras expresiones culturales desempeñaron un rol relevante en la denuncia de violaciones de derechos humanos. Artistas como Mercedes Sosa en Argentina, Alfredo Zitarrosa en Uruguay, Chico Buarque en Brasil, Víctor Jara en Chile y agrupaciones como Inti-Illimani y Quilapayún —muchas veces desde el exilio— utilizaron sus obras como formas de resistencia cultural, al igual que el colectivo chileno C.A.D.A., donde participó el poeta Raúl Zurita, y donde también se integraron distintas prácticas artísticas y acción política frente al autoritarismo.

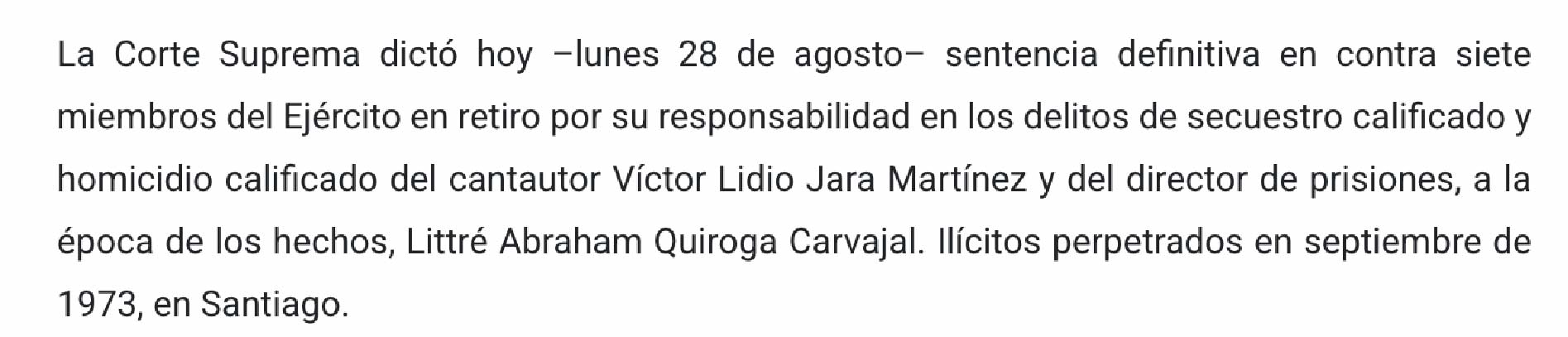

fallo definitivo por el asesinato de Víctor Jara https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/97777

Esa tradición consolidó la idea de que la cultura podía funcionar como espacio de memoria y denuncia frente a contextos de represión estatal. Sin embargo, en pleno siglo XXI, con la consolidación de una industria musical altamente globalizada y vinculada a grandes corporaciones como Sony, Warner y Universal Music, diversos analistas culturales cuestionan el rol de algunos artistas que han optado por mantener posturas menos confrontativas en asuntos políticos internacionales. Como señaló Frankie Pizá, agente cultural y divulgador experto en teoría de la información, en declaraciones a EFE: “Hoy vivimos dentro de una cultura hipervisible, donde cada figura pública participa (quiera o no) en una conversación global alimentada por redes sociales, algoritmos, etc. En este ecosistema, el silencio también expresa algo. No posicionarse es una forma de posicionarse”.

En ese escenario, la producción artística de Bad Bunny ha sido interpretada por algunos sectores como una excepción dentro del circuito comercial global. Más allá de su éxito masivo, parte de su obra incorpora referencias explícitas a la situación política y económica de Puerto Rico. Ese posicionamiento resulta especialmente significativo si se considera la magnitud de su alcance: acumula decenas de millones de seguidores en redes sociales (más de 45 millones en Instagram), supera los 80 millones de oyentes mensuales en Spotify y sus videos musicales registran miles de millones de visualizaciones en YouTube. Asimismo, su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl fue seguido por cerca de 128 millones de espectadores, una cifra que lo ubicó entre los espectáculos más vistos del evento y consolidó su presencia en una de las vitrinas mediáticas de mayor audiencia del mundo.

En los días posteriores al espectáculo, la conversación no se quedó en la lectura cultural del show: se volvió también un episodio de guerra cultural. Sectores conservadores en Estados Unidos impulsaron críticas y pedidos formales de investigación en torno a la “indecencia” del performance, intentando trasladar el debate del terreno artístico al terreno disciplinario, institucional y moral. Esa reacción ayuda a entender por qué la “vitrina” importa: no solo amplifica un mensaje, también activa mecanismos de sanción simbólica —y, a veces, política— cuando una figura latina ocupa el centro del espectáculo mainstream. A la vez, el show dejó otra discusión abierta: en qué medida la presencia latina en un escenario dominado por grandes marcas es representación, estrategia de mercado o disputa simbólica por el lugar de lo latino en Estados Unidos.

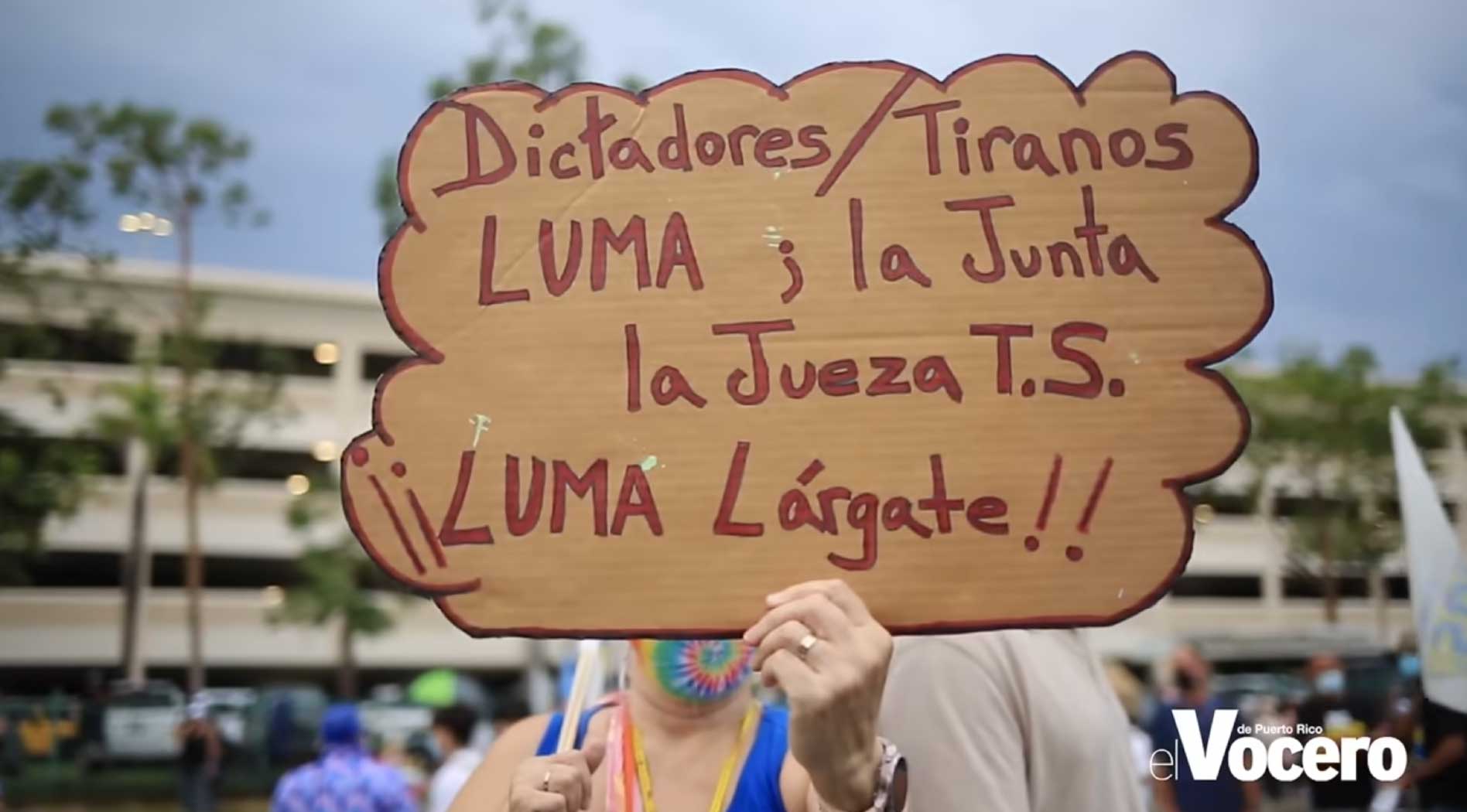

Esa tensión entre vitrina y contenido se conecta con la parte más explícita de su obra cuando habla de territorio, desigualdad y colonialidad en Puerto Rico. Canciones como El Apagón abordan temas como la crisis energética en la isla, la privatización de servicios públicos, la gentrificación y la relación colonial con Estados Unidos. En ese sentido, su música ha sido leída como una forma de visibilizar debates estructurales sobre soberanía y desarrollo en el Caribe. Esta dimensión se profundiza en el documental que acompañó el lanzamiento de la canción —El Apagón: Aquí vive gente (2022)—, producido en colaboración con la periodista Bianca Graulau, donde se exponen de manera explícita los efectos de la especulación inmobiliaria y el desplazamiento de comunidades locales. Asimismo, el cortometraje protagonizado por la rana coquí, símbolo identitario puertorriqueño, refuerza esa crítica al articular la defensa del territorio y la denuncia de los procesos de desposesión. De este modo, su propuesta excede el formato estrictamente musical y configura una estrategia cultural más amplia de intervención pública.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=1TCX_Aqzoo4

Su participación en las protestas de 2019 en Puerto Rico también marcó un momento significativo. Junto a artistas como Residente y Ricky Martin, Bad Bunny se sumó a las movilizaciones que culminaron con la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló, tras la filtración de mensajes ofensivos hacia diversos sectores de la población. El tema Afilando los Cuchillos, lanzado en ese contexto, se convirtió en una de las bandas sonoras del movimiento ciudadano.

Foto:San Juan, Puerto Rico July 22, 2019 / MARCO BELLO (REUTERS)

También se expresa en gestos que activan la memoria fuera del centro imperial. Por ejemplo: su interpretación de “El Derecho a vivir en Paz y te recuerdo Amanda”, de Víctor Jara en el Estadio Nacional de Chile —lugar donde el cantautor fue detenido, torturado y asesinado durante la dictadura— ha sido leída por parte del público como un gesto de memoria. Es afirmar que el autoritarismo no pertenece únicamente al pasado y que la cultura sigue siendo terreno de disputa.

Foto: David Vergara, EFE

La presencia de Bad Bunny en el Super Bowl abrió nuevas interpretaciones. El evento deportivo, uno de los más vistos en Estados Unidos y a nivel global, es también una plataforma comercial de gran escala en la que participan grandes marcas y corporaciones. Para algunos observadores, la inclusión de artistas latinos responde a una estrategia de mercado que busca ampliar audiencias y capitalizar la diversidad cultural. Otros señalan que el uso del español en un escenario históricamente dominado por el inglés puede leerse como un gesto simbólico relevante en un contexto de fuertes debates migratorios en Estados Unidos.

Más allá de los análisis, la puesta en escena, en medio de esa cultura blanca imperialista, incluyó elementos visuales vinculados a la identidad caribeña y latinoamericana. Entre ellos, referencias a campos de caña de azúcar, mercados populares y símbolos asociados a comunidades migrantes. Analistas culturales han interpretado estos recursos como alusiones a procesos históricos de colonización y trabajo agrícola en el Caribe, así como a la persistencia de economías populares frente a dinámicas de gentrificación. La visibilidad internacional de Bad Bunny también ha reactivado discusiones en otros países de la región, incluido Colombia, sobre el rol de los artistas con alcance global frente a asuntos geopolíticos.

Ese debate no es abstracto: la música puede convertirse en palanca de legitimación política cuando se usa como escena de consenso, de propaganda o de disputa simbólica. En Colombia, esa tensión se vio con nitidez en 2019, cuando varias figuras del pop participaron en Venezuela Aid Live, un evento presentado como “humanitario” pero leído por analistas y medios como parte de una disputa política regional. La comparación importa porque muestra un patrón: la industria se pronuncia con mayor facilidad cuando el costo es bajo o cuando la posición es compatible con la agenda dominante; se vuelve más cauta cuando el tema toca intereses, divide audiencias o incomoda a aliados. Como ha planteado el investigador Omar Rincón al discutir comunicación y ciudadanía, en sociedades mediatizadas el “no decir” también produce sentido.

Juan Guaidó junto a Iván Duque, llegando al concierto Venezuela Aid Live (AFP)

En 2019, durante la conformación del bloque regional Prosur, integrado por varios gobiernos de extrema derecha, incluido el expresidente colombiano Iván Duque, se realizó un intento de ingreso de “ayuda humanitaria” a Venezuela en medio de un contexto de fuertes sanciones económicas por parte de Donald Trump. En ese contexto, el empresario multimillonario británico Richard Branson realizó el concierto Venezuela Aid Live. El evento contó con la participación de varios artistas colombianos, como Juanes, Maluma y Carlos Vives, así como Miguel Bosé, Chyno y Nacho, entre otros. El concierto generó fuertes controversias diplomáticas, ya que en ese espacio se buscó legitimar la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, y posteriormente medios internacionales publicaron investigaciones y denuncias sobre presuntos manejos irregulares de recursos y activos vinculados a su entorno en el exterior.

Con ese antecedente en mente, el “después” del Super Bowl ayuda a leer el caso con más precisión. No se trata únicamente de si el show representó o no “orgullo latino”, sino de cómo se administra el costo de hablar (o de sugerir) desde un escenario global: qué temas se vuelven tolerables, cuáles se castigan y cómo el escándalo intenta reducir el debate a moralina para evitar preguntas de fondo sobre migración, colonialidad y territorio. Visto así, Bad Bunny funciona menos como excepción heroica y más como termómetro: muestra hasta dónde puede llegar una voz popular dentro del mercado sin que el sistema mediático-político la empuje a la defensiva.

En ese contexto, algunos artistas colombianos usaron su voz para hacer eco a esa política exterior agresiva contra Venezuela, reproduciendo discursos que en varios casos reforzaron la polarización y la violencia estructural. Sin embargo, en medio de la escalada de tensiones bajo la administración de Donald Trump, el panorama actual muestra un silencio notable de esos mismos artistas frente a otras crisis que afectan directamente a la región.

Mientras autoridades migratorias de Estados Unidos (ICE) deportan migrantes latinoamericanos, incluso compatriotas colombianos, y se intensifican acciones de persecución cultural contra el idioma español, también se han denunciado casos de censura de obras literarias, entre ellas libros de autores como Gabriel García Márquez, premiado con el Nobel de Literatura. Al mismo tiempo, se registran bombardeos en Gaza, asesinatos de migrantes en el Caribe y el Pacífico, y amenazas de intervención en países de la región.

En este escenario, llama la atención que muchos artistas con gran poder de audiencia no hayan utilizado sus plataformas ni sus letras para pronunciarse de forma sostenida sobre la defensa de la vida, el derecho a migrar o la protección de sus propios compatriotas. Ese silencio, en un momento en que la cultura podría convertirse en un espacio de denuncia, termina reforzando la idea de que la música se ha convertido en un producto que evita incomodar al poder.

Y si bien Bad Bunny no se sitúa fuera del mercado global ni al margen de las grandes plataformas de entretenimiento —su carrera se desarrolla dentro de la misma industria que otros artistas latinoamericanos—, su producción artística y ciertos gestos públicos han sido interpretados como intentos de mantener referencias explícitas a debates políticos y sociales.

El caso plantea una pregunta más amplia sobre la cultura contemporánea: ¿debe el arte asumir una postura explícita frente a los conflictos internacionales o puede limitarse al ámbito del entretenimiento? La respuesta continúa dividiendo opiniones.

Lo cierto es que, en un entorno donde la política, la identidad y el mercado cultural se entrecruzan constantemente, la figura de Bad Bunny se ha convertido en un punto de referencia para discutir la relación entre el éxito global, la identidad latinoamericana y el posicionamiento político. El debate, lejos de cerrarse, sigue abierto en la región.