A pesar de acuerdos internacionales como el Convenio de Biodiversidad, las desigualdades en el reconocimiento del conocimiento indígena persisten. En la COP16 de Cali, se discute la creación de un fondo multilateral para redistribuir beneficios de la información genética digitalizada, mientras líderes de países amazónicos han formado el grupo G9 para unificar sus demandas.

Por: Diego Legrand, especial para la revista RAYA

A dos semanas del inicio de la COP16, dos grandes temas tenían estancadas las negociaciones que se llevan a cabo en la zona azúl de la megacumbre sobre biodiversidad de la ONU, en la comuna de Yumbo, a media hora de Cali. La manera de obtener nuevos recursos para cumplir los objetivos acordados en la anterior cumbre de Kunming-Montreal y la de repartirlos entre los países se han convertido en el corazón de una discordia entre naciones del norte y del sur global.

"Ayer las negociaciones sobre los aspectos de financiamiento fueron muy arduas", confirmó a la revista RAYA Mathilde Bord-Laurans, responsable de la división de Clima y Naturaleza en la Agencia Francesa de Desarrollo. "No hay acuerdo sobre las cuestiones esenciales", dijo. En particular un tema de apariencia minúscula acapara el interés de todos los actores presentes: el de las bases de datos de Información de las Secuencias Genéticas Digitalizadas (DSI).

En resumen, estas plataformas de libre acceso contienen la información proveniente de los recursos genéticos de plantas y animales que ha sido digitalizada durante décadas y son utilizadas por investigadores públicos y privados de todo el mundo para crear nuevos medicamentos, modificar alimentos o enzimas de productos de limpieza, entre otras innovaciones. Todos ellos, negocios millonarios potenciados ahora por la Inteligencia Artificial y que en este momento no pagan un peso a las comunidades de las que fueron extraídos los recursos genéticos.

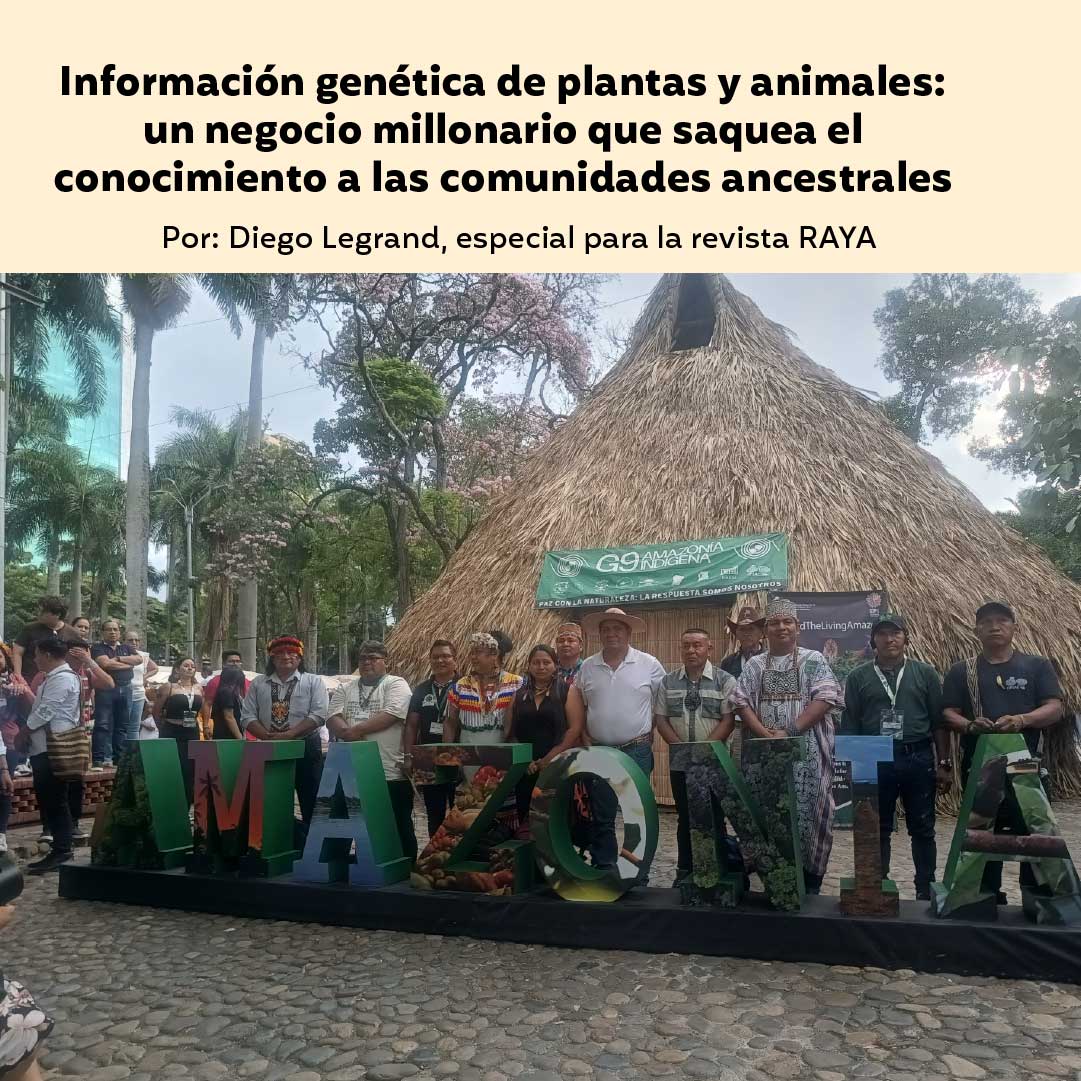

Pueblos indígenas de la Amazonía / Fotografía Diego Legrand

Entre las más afectadas por este saqueo, las poblaciones indígenas de Colombia y del mundo han decidido unir fuerzas en el marco de la Conferencia de las Partes (COP) para pesar sobre las negociaciones con el objetivo de recibir una justa parte del botín, y lograr hacer que se reconozca el valor del saber ancestral que les ha permitido conservar suficientemente intactos sus recursos para que se hayan vuelto tan valiosos hoy en día.

Y es que hasta hace poco tiempo, los recursos genéticos eran un bien de libre acceso para quienes tuvieran la capacidad de extraerlos de la naturaleza y emplearlos en su laboratorio. Fue el caso, por ejemplo, de la rana Kampô, conocida por los científicos como phyllomedusa bicolor. Este anfibio es endémico de la Amazonía colombiana, brasileña y peruana, cuyas propiedades analgésicas, antibióticas, cicatrizantes e incluso alucinógenas eran conocidas y empleadas desde hace tiempo por los indígenas de la región.

Sin embargo, el hecho de que existieran registros etnográficos sobre el uso de sus toxinas por parte de al menos 15 comunidades indígenas del suroeste de la Amazonía no impidió que empresas de Estados Unidos, Canadá y Japón desarrollaran al menos 11 patentes de productos que no pueden ser fabricados sin su consentimiento, sin pagarle un peso a las tribus originarias.

En el estudio que realizó sobre el caso el profesor Marcos Vinício Feres, de la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Brasil, anotó que el completo desconocimiento del valor del conocimiento indígena tradicional y oral en el sistema de propiedad intelectual mundial refleja "la idea de que el colonialismo sigue dominando las relaciones internacionales".

Pueblos indígenas de la Amazonía / Fotografía Diego Legrand

Ni siquiera el Convenio de Biodiversidad (CBD) firmado en 1993 en Río de Janeiro y que dio origen a las COP sobre el clima, la biodiversidad y la desertificación alteró este panorama, al considerar los recursos naturales - y en especial la información genética de plantas y animales- como un patrimonio de la humanidad que fue explotado a saciedad por los países con mayores recursos y tecnología.

Fue hasta 2010 que, en Nagoya, Japón, en un tratado que Colombia aún no ha ratificado, se estableció la necesidad de que los investigadores o las empresas negociaran bilateralmente con los países de origen el uso de estos recursos. Sin embargo, lo que no previó Nagoya es que se crearían enormes bancos de datos financiados con fondos estatales en Europa, Japón, Estados Unidos y China, donde quedaría plasmada toda la información de las secuencias genéticas digitalizadas.

Es decir que ya casi no es necesario para las empresas ir al terreno para acceder a la información genética.

Por eso ahora están sobre la mesa diferentes propuestas que buscan hacer pagar a las empresas por el uso del DSI. Pero ese acuerdo aún está lejos de llegar a buen puerto, ante la reticencia de la empresa privada, preocupada por el costo que podría tener, y de algunos países.

"Lo que es más probable que pueda salir, desde mi punto de vista, es un fondo multilateral (...), lo cual es una solución interesante cuando hablamos de acceder" sin restricciones a la información "y compartir beneficios", detalló Andrew Crawford, profesor en la Universidad de los Andes en Bogotá e invitado de un panel sobre DSI, al explicar que, en el caso del COVID, el hecho de que las secuencias genéticas fueran abierta a todo el mundo facilitó la elaboración de vacunas.

--

“Las empresas que utilizan estos recursos ya no saben de dónde provienen y no están pagando los beneficios que corresponden”, declaró al respecto Susana Muhamad, ministra de Ambiente de Colombia.

Y la postura ha sido respaldada por los pueblos indígenas de Colombia. John López, médico y miembro de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), exigió por ejemplo "que los pueblos indígenas sean tenidos en cuenta en está la negociación en la COP (...) que el que use ese banco de datos para crear un producto tenga que dejar un aporte para el cuidado de la biodiversidad", sin atreverse a proponer un monto. Además de que los recursos sean destinados directamente a los pueblos originarios, sin pasar por el Estado.

Para ser escuchadas, comunidades autóctonas de todas partes se reunieron desde antes de la COP para emitir propuestas concretas a través de delegados de Rusia, Filipinas, Bolivia, Nigeria y Nepal, entre otros. Con el contundente argumento de que las zonas mejor preservadas de la Amazonía y del mundo en materia de biodiversidad, de donde se extrae la mayoría de nuevos conocimientos, son espacios que habitan los indígenas, como confirma la La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que los califica de "escudo contra la deforestación". Sin embargo, en un evento en el que se negocia a puerta cerrada entre naciones, no son los únicos que buscan dejar asentado su punto de vista.

Pueblos indígenas de la Amazonía / Fotografía Diego Legrand

En tanto que ellos mismos reconocen la dificultad de ponerse de acuerdo para establecer a qué comunidades pertenece la información de un recurso genético que puede estar distribuido sobre varios continentes.

Sin estar opuesta a la idea de repartir los beneficios, la comunidad científica, y particularmente la Red Científica DSI, que representa a 90 científicos de 27 países, insistió en la exigencia de que se mantenga el acceso abierto a los datos y se trate "a todos los usuarios y proveedores de forma equitativa".

–

Aunque les cueste asumirlo en público, las compañías que emplean la información genética para fines comerciales son las que han puesto más resistencia al gravamen que se les quiere imponer para utilizar las DSI.

La industria farmacéutica es quizá la que ha mostrado menos tapujos a la hora de oponerse a un alto gravamen.

Más cauteloso, Alejandro Gutiérrez, gerente de sustentabilidad de Natura Cosméticos, gigante brasileño del sector, señaló a revista RAYA que el costo del uso del DSI "no debe volverse un desincentivo para la industria" y defendió una propuesta similar a la legislación brasileña actual, que establece un impuesto de 1% sobre las ganancias de los productos que usan DSI.

Mientras que, en nombre de la Cámara Internacional de Comercio, Daphne Yong d'Hervé aclaró a la salida de un evento que aunque las empresas están dispuestas a pagar una cantidad justa, "buscan tener certeza jurídica de que la información que usan no será ilegal" ni las llevará ante los tribunales. "Y otro punto muy importante es que sea claro que lo hacen para contribuir a la biodiversidad", agregó. Por lo cual pidió ampliar el alcance del fondo multilateral a los recursos genéticos en general y no sólo a la información disponible en las bases de datos.

--

Y es que aunque representa potencialmente un enorme botín, la propuesta de crear el fondo multilateral para el DSI es apenas una pequeña parte del problema. Porque detrás se encuentra la cuestión de cómo remunerar el saber ancestral, indígena, afro o campesino, que es utilizado por institutos y empresas de todo el mundo.

La importancia de la información registrada en el sistema de conocimiento tradicional está además directamente relacionada con la exigencia que los 84 pueblos indígenas censados por el gobierno nacional colombiano y que cuentan con 1.378.884 habitantes (una cantidad relativa en la medida en que data de 2005 y fue realizada a partir de un censo de autorreconocimiento) hacen, junto con otros pueblos originarios del mundo, de conformar un órgano permanente subsidiario de consulta sobre el artículo 8J del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que engloba a las minorías. Como ya lo hace un comité científico occidentales que asesora al convenio de manera permanente.

Bandera de la OPIAC / Fotografía Diego Legrand

Entre líneas, los pueblos indígenas buscan así aumentar su participación y representación en las decisiones tomadas en el marco de la COP16, para que su saber sea considerado a la par del conocimiento occidental.

"El existir nuestro está fundado en una historia (...) que nosotros llamamos el sistema de conocimiento indígena propio. Eso es el elemento fundador digamos del cuidado como persona, pero también del cuidado de la naturaleza y esa es la concesión clave que nos ha permitido a nosotros pervivir en armonía con la naturaleza. Por eso estamos diciendo que ese sistema de conocimiento debe ser valorado, protegido incluso debe ser promovido digamos, pero también impulsado financieramente para revitalizar ese sistema", detalla Jorge Villegas, del pueblo Kotíriâ y delegado de la OPIAC ante la subcomisión nacional de salud de la mesa permanente de concertación. Antes de agregar que al conocimiento material se debe sumar el espiritual, que orienta la existencia de su comunidad.

E incluso en cuestiones financieras, ese conocimiento "vale millones y millones de dólares" que podrían beneficiar a estas comunidades si se legisla adecuadamente a nivel nacional, señaló Arturo Luna, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación durante el primer año del gobierno de Gustavo Petro. Pero "falta trabajar muchísimo en la legislación y la regulación, porque todavía hay muchos vacíos que hay que cubrir y esas discusiones hay que darlas en este momento", admitió.

Reunión del G9 de los pueblos indígenas/ Fotografía Diego Legrand

Mientras se llevan a cabo negociaciones opacas en la zona azul de la COP16, nueve líderes de los diferentes países que comparten la Amazonía y sus 6,92 millones de kilómetros cuadrados lanzaron el sábado su propio grupo llamado G9 en la zona verde de Cali, dedicada a la sociedad civil.

Al estilo del G20 y después de dialogar en la maloca indígena, los presidentes de Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Surinam, Guyana y Guayana Francesa acordaron hablar de una sola voz para dar a conocer sus reivindicaciones y hacer escuchar sus reclamos sobre el territorio que protegen, sus recursos y su saber ancestral frente a cualquier interés.