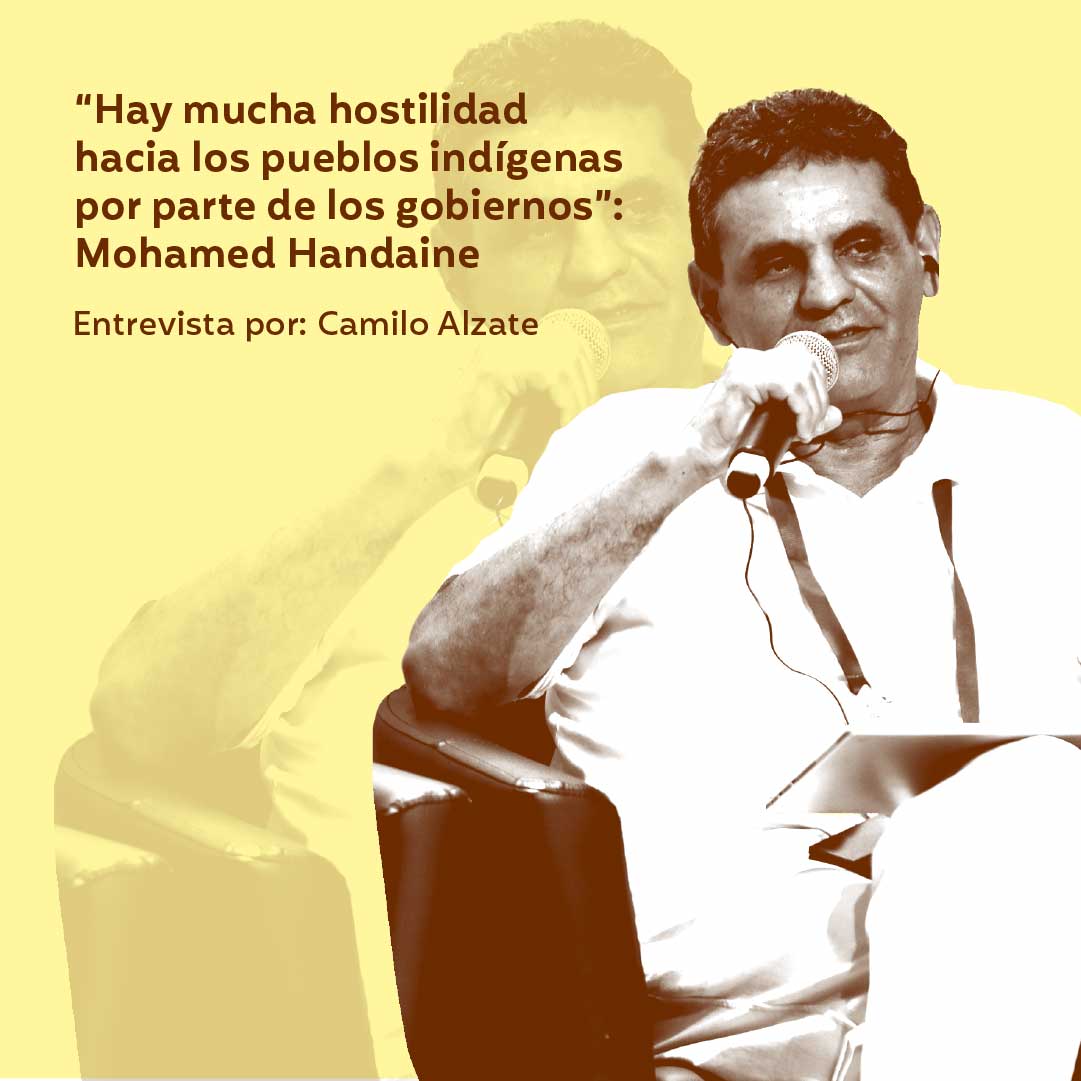

Mohamed Handaine, líder del Comité de Coordinación de los Pueblos Autóctonos de África, abogó en la COP16 por el reconocimiento de los pueblos indígenas en los acuerdos sobre biodiversidad. Destacó que enfrentan amenazas como la falta de reconocimiento y la pérdida de sus lenguas. Handaine también resaltó la lucha de los Amazigh por preservar su identidad y lengua, que ha sido oficializada en Marruecos y Argelia.

Por Camilo Alzate - Revista RAYA

Mohamed Handaine nació en las proximidades de Choutka, una región desértica al sur de Marruecos habitada por tribus Amazigh, una palabra que en su lengua materna quiere decir “hombres libres”. Handaine lleva décadas ligado al movimiento de los Amazigh, mal llamados “bereberes”, uno de los pueblos originarios más grandes y extendidos del África.

Los Amazigh, conocidos también como “bereberes” por el nombre despectivo que recibieron tras la conquista árabe, habitan en todo el norte del continente desde mucho antes de la era cristiana y han soportado múltiples invasiones que nunca lograron exterminar su identidad.

Mohamed Handaine, historiador y activista Amazigh, preside el Comité de Coordinación de los Pueblos Autóctonos de África que hizo presencia en la COP16 con el propósito de exigir mayor reconocimiento dentro de los acuerdos sobre biodiversidad para los pueblos originarios de ese continente. RAYA conversó con él sobre este y otros temas.

¿Cuál es tu balance de la COP16?

Vinimos a Cali porque hay enormes desafíos. El primero de ellos es la financiación para la biodiversidad. El segundo es desarrollar el artículo 8J del Marco Mundial Kunming-Montreal para la biodiversidad, que es muy importante para los pueblos autóctonos. Hay un plan de trabajo sobre este artículo, pero debe cambiarse para crear una nueva ruta hacia la creación de un órgano subsidiario, que es el objetivo de los pueblos autóctonos del mundo. Otro tema importante ha sido la discusión sobre la terminología: el debate sobre pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes, que Brasil y Colombia han querido introducir en el tratado como pueblos que han contribuido a proteger la biodiversidad, refiriéndose a la población de origen africano traída aquí después del siglo XVI. También ha sido interesante hablar de la puesta en marcha del Marco Mundial de la biodiversidad.

¿Por qué era importante aquí la presencia de los pueblos indígenas de África?

o soy de Marruecos, de la región del norte de África, y presido el Comité de Coordinación de los pueblos autóctonos de África. Somos 120 organizaciones de pueblos indígenas en una veintena de países africanos. Estamos aquí porque participamos en todas las COP sobre biodiversidad, cambio climático y lucha contra la desertificación. Nuestro objetivo es hacer escuchar la voz de los pueblos autóctonos de África y contribuir a la negociación en favor de sus derechos. Como saben, las comunidades locales y los pueblos indígenas conservan y gestionan más del 90% de la biodiversidad en el mundo, y también gestionan el 30% de los territorios protegidos del planeta. Es una contribución enorme, y esa es la razón por la que ciertos países insisten tanto en el papel de los pueblos indígenas, aunque algunos gobiernos, como los de África, no los reconozcan.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los pueblos indígenas en África?

Bueno, la primera amenaza a los pueblos indígenas en África es la falta de reconocimiento por parte de los Estados, tanto de sus lenguas como de su identidad.

¿Sucede lo mismo en todos los países africanos o existen diferencias notables entre ellos?

Con la excepción de algunos países, como Marruecos y Argelia actualmente, o la República Democrática del Congo, que ha promulgado una ley reconociendo los derechos de los pueblos indígenas, los demás países no quieren ni oír hablar de pueblos indígenas. Como han podido ver aquí en la COP16, los gobiernos africanos son hostiles con el término “pueblos indígenas” y prefieren utilizar “comunidades locales”, pero es un término diferente. Las comunidades locales son muy distintas de los pueblos indígenas. Entonces, la primera amenaza es la falta de reconocimiento, y la segunda es la pérdida de las lenguas. Si se pierden las lenguas, estamos perdidos: nuestra identidad se desvanece en el mundo digital y de la información. Por eso es absolutamente necesario que los pueblos indígenas se encarguen de proteger sus lenguas, que son las que nos diferencian de los demás. Esos son los dos desafíos principales.

En Colombia, los problemas relacionados con la propiedad de la tierra han sido una causa importante del conflicto armado y la violencia. ¿Sucede algo similar en África?

Buena pregunta, que introduce un problema específico de los pueblos indígenas africanos en comparación con los de América Latina. Como se sabe, los pueblos latinoamericanos fueron invadidos por los colonizadores ibéricos, españoles y portugueses, pero este no fue el caso de África, donde fuimos colonizados culturalmente. Por ejemplo, en el norte de África, los pueblos Amazigh creen que son árabes, aunque en realidad son Amazigh, incluso hablando en árabe. Lo mismo ocurre en la mayoría de los países africanos: la lengua de la colonización es la lengua oficial. El francés es oficial en Senegal y en el África occidental, mientras que el inglés lo es en la región oriental. Si se comparan las luchas de ambos continentes, en América Latina los pueblos autóctonos luchan principalmente por sus territorios, para conservar y recuperar sus tierras, mientras que en África la lucha es, en su mayoría, cultural.

¿Se da esta misma situación en Sudáfrica?

No, es un caso diferente. En Sudáfrica hubo una colonización física, los colonos europeos se instalaron en el país, lo que generó una situación distinta a la del resto de África.

¿Cómo está la situación de tu propio pueblo, los Amazigh, mal llamados “bereberes”, que habitan en el norte de África?

El pueblo Amazigh sobrevive como pueblo autóctono, pero con una diferencia cultural, aún hablando la lengua árabe. Lo que ocurre es que los Amazigh conservan características que son propias de los pueblos indígenas, como la marginalización de su lengua y de las regiones donde se habla, su territorio propio, etc. Son aspectos similares a los de otros pueblos indígenas en el mundo. Nosotros tenemos un estatus algo especial en todo el norte de África: Marruecos, Argelia, Libia, Malí, Egipto…

¿Existe población Amazigh en Egipto?

Sí, hay una región llamada Siwa, donde todavía se habla la lengua Amazigh, conocida como Tamazight, aunque Egipto no reconoce oficialmente su existencia. Esta lengua ha sido crucial para la diversidad cultural y lingüística del país. A través de la lucha del Movimiento Cultural Amazigh, que lleva más de cuarenta años, hemos logrado avances importantes, como la oficialización de la lengua y su inclusión en los sistemas educativos de varios países. Así que tenemos una particularidad en el norte de África. Empezamos luchando por nuestra lengua, porque estamos convencidos de que si perdemos nuestra lengua, perderemos nuestra identidad. Por eso, nos distinguimos de otros movimientos de pueblos indígenas en África, que luchan principalmente por la tierra o por otros temas. Nosotros decidimos enfocarnos primero en la lengua, que ahora es oficial, aunque todavía enfrentamos dificultades para implementar esa oficialización en algunos lugares.

En Marruecos el Tamazight es ahora oficial, ¿cómo era la situación antes de eso?

Antes, el Tamazight era una lengua marginalizada. Fue después de la Constitución de 2011 que se reconoció oficialmente. Ahora, además de Marruecos, también en Argelia y Malí el Tamazight es oficial. En total, tres países han adoptado nuestra lengua como lengua nacional o oficial, lo que es muy importante para nosotros y un logro histórico.

¿Cuáles son las principales amenazas que enfrenta tu pueblo en la actualidad?

Hoy en día, las amenazas para la identidad del pueblo Amazigh están relacionadas con la falta de sensibilización. A pesar del gran trabajo que ha hecho el Movimiento Cultural Amazigh, muchas personas siguen indiferentes, sin sentir que haya una amenaza real. El problema es que, con la modernidad y la marginalización en algunas regiones, existe el riesgo de que nuestra gente pierda su identidad. Sin embargo, soy optimista respecto al futuro. Un militante siempre debe ser optimista, así que confío en que el futuro será positivo para la identidad Amazigh.