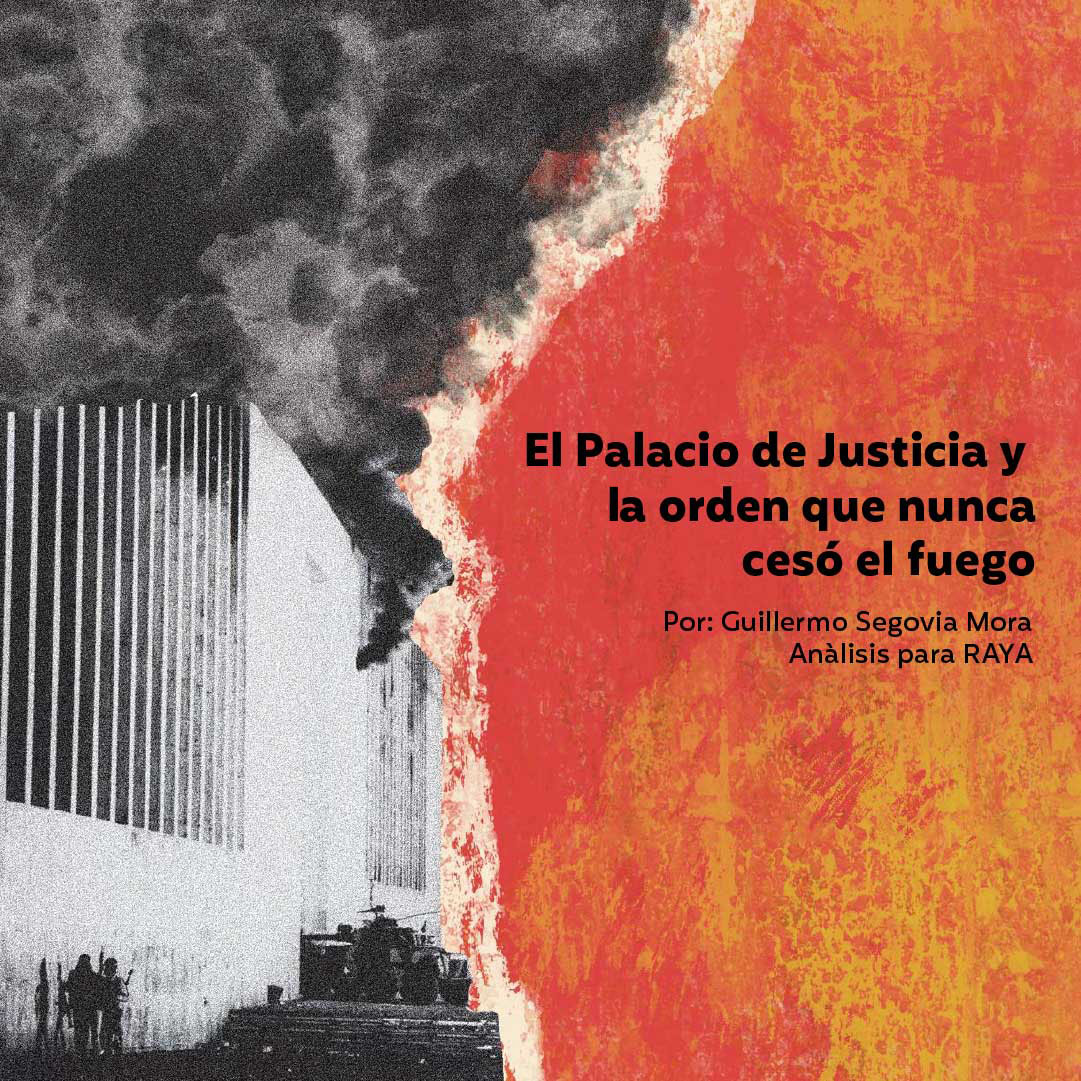

La súplica del magistrado Reyes Echandía —“por favor, que cese el fuego”— fue ignorada mientras el Ejército retomaba el Palacio de Justicia bajo una lógica de aniquilamiento. El presidente Betancur perdió el control del mando, la prensa fue silenciada y las víctimas quedaron atrapadas entre fuego cruzado y órdenes de Estado. Cuarenta años después, la verdad aún no rompe el cerco militar ni político.

Por: Guillermo Segovia Mora. Anàlisis para RAYA

La masacre del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, es uno de los hechos más violentos y determinantes de la historia colombiana. No solo simbolizó la barbarie de una guerra absurda, sino la fractura entre el poder civil y militar, la impunidad institucional y el silenciamiento prolongado de la verdad. Una violencia desmedida y documentada en imágenes públicas Una operación militar iniciada por una errónea acción guerrillera del M19 y conjurada, sin respeto por los principios humanitarios, por el gobierno de Belisario Betancur, rebasado por las Fuerzas Armadas, que se había estrenado blandiendo la bandera de la paz y había prometido, en su discurso de 1982, que no se volvería a derramar “ni una gota más de sangre colombiana”.

Qué imagen puede ser más elocuente que una decena de tanques Urutú irrumpiendo a cañonazos, tras parada marcial en plena Plaza de Bolívar, en un recinto en el que 35 guerrilleros se potenciaban para controlar más de 300 rehenes y repeler el ataque de la fuerza pública, que llegó a concentrar tres mil efectivos en la retoma, descargando rockets, fusiles, pistolas, ametralladoras, bombas, granadas y lanzallamas hacia adentro.

Violación generalizada del Derecho de Gentes, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos según los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2014). Así justificó la operación el entonces comandante del Ejército, Rafael Samudio, quien declaró que se trataba de “mostrarle al mundo cómo se combate al terrorismo”. “Mantener la democracia, maestro”, expresó por su parte el entonces coronel Luis Alfonso Plazas Vega, en una frase registrada en grabaciones de prensa de la época (1985), que refleja la doctrina institucional bajo la cual se ejecutó la retoma.

Como resultado de los demenciales tiroteos y cañonazos y del incendio generalizado provocado en la sede judicial murieron al menos 94 personas, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) —aunque otras fuentes, como El Tiempo y El Colombiano, estiman entre 94 y 115 víctimas—, muchos de ellos incinerados.

Entre los fallecidos hubo miembros del comando guerrillero -varios con cargos de dirección en la organización, algunos capturados y luego ejecutados extrajudicialmente -, once integrantes de la Fuerza Pública y organismos de seguridad, y parte de la cúpula de las altas cortes, en particular de la Corte Suprema de Justicia. Once personas continúan desaparecidas de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (sentencia de 2014), y una guerrillera, Irma Franco, fue trasladada a instalaciones militares, torturada y asesinada.

El eminente criminólogo Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema, murió de un balazo que, según testimonio de su hijo, el exministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado, no provenía de armas de la guerrilla. Lo mismo habría ocurrido con el magistrado Manuel Gaona, de acuerdo con el testimonio de su hermano a la revista Cambio. El magistrado auxiliar Carlos Urán fue sacado vivo del edificio, asesinado y devuelto al lugar. Su familia lo identificó en el anfiteatro con signos de tortura y un tiro de gracia.

La manipulación de la escena del crimen -cuerpos, lavados, amontonados e inhumados sin identificación precisa- , impidió determinar las causas de muchas muertes. En los casos en que fue posible hacerlo, el patrón fue similar: impactos de arma de fuego y signos de tortura, hallazgos coincidentes con las conclusiones del CNMH y de la Comisión de la Verdad (2022).

Los once magistrados, sus auxiliares y colaboradores muertos integraban una de las Cortes más insignes en la historia judicial del país. “-Que después les hagan monumento”, se escucha en una comunicación militar.

Una Corte civilista aniquilada

Los magistrados Alfonso Reyes E., Manuel Gaona, Carlos Medellín, Ricardo Medina y los magistrados auxiliares Emiro Sandoval y Carlos Urán, entre otros, eran juristas de orientación liberal, defensores de los Derechos Humanos, críticos de la democracia restringida y del cogobierno con las Fuerzas Armadas , así como de la aplicación de justicia penal militar a civiles, imperante en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina, consolidada como política contrainsurgente promovida por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Esta doctrina, a través de la noción del “enemigo interno” volvió sospechosa y mortal la protesta social y legitimó la persecución política en la región.

Cerca de millar y medio de procesos por violaciones a los Derechos Humanos cometidas por militares cursan en la Corte, que ya había producido la primera condena que involucraba al Ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, suegro del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, Director de la Escuela de Caballería, al mando in situ de los operativos del Palacio.

Vega había comandado el Cantón Norte la víspera de Año Nuevo de 1980, cuando el M19 sustrajo por un subterráneo cerca de 5.000 armas, hecho que dio inicio a una amplia ofensiva contrainsurgente del Ejército. Aquella reacción —una oleada represiva contra organizaciones sociales y políticas, denunciada por el Primer Foro Nacional por los Derechos Humanos (1980)— fue el antecedente inmediato de la relación conflictiva entre el poder judicial y el estamento militar.

La Corte Suprema estudiaba también los expedientes con solicitudes de aplicación del Tratado de Extradición con Estados Unidos. Tras la toma y retoma del Palacio, el gobierno, mandos militares y varios medios de comunicación difundieron la versión según la cual el objetivo del M-19 era “quemar” esos expedientes con apoyo de la mafia. Esa hipótesis, que se convirtió en verdad oficial y luego en relato mediático, fue sostenida durante décadas para explicar la magnitud de la operación militar y para restar responsabilidad al Estado. Sin embargo, investigaciones posteriores comprobaron que copias de los expedientes reposaban en la Cancillería y en la Embajada estadounidense, lo que descarta que su destrucción fuera un objetivo posible o verosímil. Además, exmiembros del M-19 desmintieron esa versión ante la Comisión de la Verdad (2022), afirmando que la operación pretendía denunciar los incumplimientos del gobierno Betancur a los acuerdos de paz y no intervenir en los procesos de extradición.

Seis años después, en medio de la violencia del narcotráfico y el proceso de desmovilización del M-19, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 aprobó la prohibición de la extradición de nacionales, mediante un acuerdo político entre el gobierno de César Gaviria, la dirigencia partidista y los delegados del movimiento insurgente desmovilizado. La decisión —adoptada en un contexto de asesinatos de candidatos, jueces y periodistas por los carteles de la droga— reflejó la presión mafiosa sobre la política de Estado, pero también el intento de afirmar una soberanía judicial amenazada por la guerra interna y la injerencia extranjera. El debate constitucional de 1991 cerró, simbólicamente, el ciclo abierto por la tragedia del Palacio de Justicia: la extradición, tema que sirvió para justificar la represión de 1985, se transformó en un eje de la redefinición del Estado y de la justicia en Colombia.

Los desaparecidos evitaron el olvido

Las familias de las personas desaparecidas han estado sometidas durante 40 años a uno de los más dolorosos casos de desidia por parte del Estado colombiano, que, salvo actuaciones puntuales de la justicia, se desentendió de la situación de trabajadores y trabajadoras de la cafetería del Palacio y de algunos visitantes, sobre quienes recayó la sospecha de los militares de haber guardado armas, pertrechos y comida para el comando guerrillero. Las investigaciones —tanto judiciales como de memoria— han concluido que las víctimas pertenecían a familias humildes y que fueron detenidas arbitrariamente, torturadas y asesinadas, como reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (sentencia de 2014) y la Fiscalía General de la Nación (informe de 2007).

En diciembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- condenó al Estado colombiano a investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas durante la retoma del Palacio de Justicia: la desaparición forzada de 11 personas, la ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, y la detención arbitraria y tortura de cuatro personas, entre otras graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública y la Policía durante la retoma, y al gobierno de turno, a pedir perdón público.

Después de una defensa jurídica dilatada y poco efectiva -iniciada en el mandato Álvaro Uribe- el gobierno aceptó el fallo. Tras varias dilaciones, en el 30 aniversario de los hechos (2015), el presidente Juan Manuel Santos realizó una declaración formal de responsabilidad internacional del Estado colombiano, en cumplimiento parcial de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2014), y se comprometió a contribuir con la búsqueda de la verdad sobre los desaparecidos y la reparación de las víctimas.

Al acto no asistieron la cúpula militar ni el entonces Procurador General, Alejandro Ordoñez, conservador, quien pidió la absolución de los militares implicados en las desapariciones y la reducción de las indemnizaciones ordenadas por la Corte, argumentando que tres de las víctimas habían sido identificadas. Años atrás, ante la decisión de un tribunal nacional de vincular al expresidente Betancur y la cúpula militar, el presidente Santos repudió la medida y ofreció perdón a los involucrados.

Una reacción similar se produjo en noviembre de 2015, cuando se planteó nuevamente la posibilidad de reabrir las investigaciones. Los procesos fueron finalmente archivados, manteniéndose una situación de impunidad que ha sido señalada tanto por la Comisión de la Verdad (2022) como por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015).

Alucinación mortal

La toma de la sede del poder judicial por el M19 fue un acto de guerra errático acto de guerra de una organización insurgente que trataba con violencia de rehacer los acuerdos de paz suscritos con el gobierno de Belisario Betancur, una paz armada negociada y mal avenida, en medio de constantes refriegas provocadas por la ostentación guerrillera y la no disimulada animadversión de las Fuerzas Armadas y del grueso del establecimiento.

Acción temeraria, advertida y debidamente anticipada por el ejército que la repelió casi de inmediato y con un objetivo definido: “hay que acabar con todo”, —expresión registrada en comunicaciones militares de la época, según la Comisión de la Verdad (2022)—, o, como señaló la Corte Suprema sobre el caso: “aniquilar al enemigo”, al describir la doctrina operacional que guió la retoma. Una de las líneas de investigación que adelantó la Fiscalía se orientó a examinar si los guerrilleros fueron conducidos a la “cueva del ratón” —nombre usado por testigos y periodistas para describir el espacio donde fueron confinados— por unas Fuerzas Armadas hastiadas de sus andanzas y humillaciones, y poco afectas a tanto “abogado comunista”, expresión usada por algunos oficiales para referirse despectivamente a los magistrados.

Con la “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, según la proclama de “demanda armada” —término empleado por el M19 para justificar su acción— inspirada en un pronunciamiento del líder liberal y militar Rafael Uribe Uribe durante la Guerra de los Mil Días de comienzo del siglo XX- preparada para hacerse pública una vez copado y controlado el palacio, el M19 pretendía, a través de una “declaración política” a la Corte Suprema de Justicia, enjuiciar al gobierno Betancur por los incumplimientos a los acuerdos de paz que, en su análisis, constituían un documento jurídico-político extra constitucional vinculante para las partes. Una interpretación política inviable, como la calificó posteriormente el propio exdirigente Antonio Navarro Wolff, en alusión a la lectura equivocada que el movimiento hizo del momento histórico.

Para entonces—según declaró el exministro de gobierno, Jaime Castro- el gobierno había logrado el desprestigio político del M19. La organización insurgente había sufrido bajas de alto valor, aunque realizaba operativos de gran impacto (como los atentados contra el Ministro Castro, el General Samudio y guarniciones militares). La Corte Suprema tenía enemigos en varios frentes y las Fuerzas Militares y los adversarios de los acuerdos habían copado el escaso margen político con que Betancur inició su política de paz.

Tal como lo han reconocido miembros sobrevivientes del M19, incorporados a la vida civil tras los acuerdos con el gobierno de Virgilio Barco en 1989, la toma del Palacio de Justicia constituyó un equívoco análisis de coyuntura, una ligera valoración de la correlación de fuerzas y una ingenua apreciación sobre cómo reaccionaría el gobierno. El golpe militar y político recibido y el daño causado, la muerte de sus comandantes Ospina y Fayad en los meses siguientes, el contexto del fin del socialismo soviético y una nueva lectura de la realidad, condujeron finalmente al movimiento a la paz.

Las injustificables razones de Estado

La creencia errónea de que el gobierno conservaba el mando efectivo sobre la Fuerza Pública y protegería a la rama judicial, y, por tanto, aceptaría negociar, llevó al M19 a realizar la toma. La súplica desoída del presidente de la Corte, Alfonso Reyes: “por favor, que cese el fuego”—, registrada en las grabaciones de radio del 6 de noviembre de 1985 y reproducida posteriormente por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2015), evidenció esa equivocación. De pronto, no porque el presidente de la república no lo hubiera deseado, sino porque, desplazado del mando, no pudo y asistió cobardemente a la masacre para asumir sumiso la responsabilidad política de la acción militar y luego justificarse con la deleznable excusa de que el país habría caído en manos del terrorismo.

El entonces ministro de Gobierno, Jaime Castro, sostuvo posteriormente la legitimidad, legalidad y conveniencia del operativo de retoma y afirmó que el presidente decidió no negociar desde el primer momento, según sus declaraciones en entrevistas con El Tiempo (2005) y Semana (2010). Dado que Betancur guardó silencio hasta su muerte -salvo un perdón formal, no se ha podido establecer la verdad política de su decisión. Castro quien fungía como miembro del proceso de paz, había sido objetivo de un fallido atentado del M19, su esposa, junto con el hermano del Presidente, presentes en el palacio en el momento de la toma, pues trabajaban allí, fueron evacuados por la Fuerza Pública antes de la fase más violenta de la retoma, un hecho que ha sido mencionado en distintos reportes periodísticos (El Espectador, 1995; CNMH, 2015).

La Ministra de Comunicaciones, Nohemí Sanín, quien se hizo sentir censurando a los medios, afirma aún que no tiene que arrepentirse de nada pues contribuyó a evitar mayores desórdenes. Evita considerar que la información sin mordaza habría podido generar la presión necesaria por un cese al fuego y por diálogo que suplicaban los rehenes y demandaba el comando insurgente, con lo cual, probablemente, muy distinto habría sido el desenlace. Prefirió ordenar la transmisión de un partido de fútbol mientras decenas de personas morían abaleadas o calcinadas.

Los directores de los medios pasaron de la aceptación de la censura y de la defensa cerrada de la determinación institucional, a la admisión prudente, décadas después, de dudas y al cuestionamiento por los excesos cometidos. Mientras sucedieron los hechos y pudieron, varios reporteros sacaron al aire las voces angustiadas de rehenes y guerrilleros. Los camarógrafos y fotógrafos captaron y publicaron imágenes dantescas. Pero, en general, las cabezas de los medios, cuando había que hablar, cohonestaron o callaron.

El vergonzoso pacto de silencio

Con escasas y lúcidas excepciones, entre ellas las dubitativas denuncias del Ministro de Justicia Enrique Parejo; jurídicamente sólida y ampliamente documentada la intervención parlamentaria de Álvaro Uribe Rueda, en el debate del Congreso tras los sucesos; la creación de la Fundación Pro Esclarecimiento de los Hechos del Palacio por Juan Manuel López Caballero y la e investigación abierta por el procurador Carlos Jiménez Gómez, quien denunció al presidente Belisario Betancur y a la cúpula militar por violación del Derecho de Gentes, fuertemente cuestionada por el establecimiento; y la conclusión de la existencia de un “pacto de silencio” para ocultar lo que ocurrió, denunciado por la Comisión de la Verdad, conformada en 2005 por la Corte Suprema de Justicia, que, en lo demás, cohonestó sin más versiones manipuladas, jamás hubo voluntad del Estado porque se conociera lo sucedido en esas 28 horas de horror y vergüenza.

Salvo los mencionados y algunos otros, las ramas del poder público, incluido un sector sectores de la justicia cooptados o alineados con el poder político , la clase política, los medios y el establecimiento cerraron filas a fe ciega en torno al gobierno y las Fuerzas Armadas y sobre el M19 se descargó toda la responsabilidad del holocausto. Y pagó caro: 33 de los 35 miembros del comando murieron, 8 por tiro de gracia. Irma Franco fue capturada viva y asesinada. Clara Helana Enciso Escapó. La comandancia y militancia sobreviviente y no actuante en la toma fue indultada en arreglos de paz.

Durante cuatro décadas el país ha sido testigo de una coartada institucional para la impunidad que ha favorecido a los responsables militares y civiles. Este pacto solo se ha resquebrajado gracias a la presión internacional y a la persistencia de los familiares de los desaparecidos y sus abogados, entre ellos Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en 1988, presuntamente en represalia por sus avances en las pesquisas.

Los procuradores Carlos Jiménez Gómez y Alfonso Gómez Méndez enfrentaron exilio, calumnia y persecución por intentar sancionar a los militares implicados. La Fiscalía, con intermitencias, ha intentado reconstruir los hechos bajo las administraciones de Gómez Méndez, Mario Iguarán y Eduardo Montealegre.

La fiscal Ángela Buitrago adelantó una investigación exhaustiva que permitió la condena del coronel Plazas Vega, comandante Escuela de Caballería, y del general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante XIII Brigada, por desapariciones forzadas. El proceso estuvo marcado por presiones y amenazas a las operadoras judiciales: Plazas Vega fue condenado a 30 años y luego absuelto por la Corte Suprema, luego de 8 años en prisión. Arias Cabrales recibió una condena de 35 años, por su papel determinante en el operativo de retoma y trato de los liberados, pena que cumple en apartamento de guarnición militar. Buitrago fue relevada, intempestivamente de su cargo, y la jueza María Stella Jara padeció graves afectaciones psicológicas tras las amenazas sufridas.

Otros militares han sido procesados o investigados por la justicia ordinaria, en causas que avanzan lentamente: el Coronel (r) Edilberto Sánchez, comandante del B2 de inteligencia del Ejército, el mayor (r) William Vásquez y tres sargentos fueron condenados a 40 años, por desapariciones, sin que se haya cumplido la pena; los generales (r) Rafael Hernández y Carlos Fracica están vinculados a la desaparición y muerte del magistrado Carlos Urán y torturas a 3 estudiantes; el coronel (r) Iván Ramírez fue condenado y luego absuelto en 2011, decisión impugnada y pendiente en la Corte Suprema.

El Coronel Sadovnick, quien dirigió el plan de retoma (Arcano 5: “si está la maga no aparezca el chaleco”) fue llamado a indagatoria por desaparición forzada, en 2007, y murió poco después. El general Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército, murió en junio de 2025 sin haber sido investigado . Tampoco lo fue el entonces ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe.

El exfiscal Eduardo Montealegre se empeñó en determinar la suerte de los desaparecidos y las responsabilidades en los operativos militares, logrando esclarecer algunos casos que, a la vez, generaron nuevas sombras. Con el tiempo se ha logrado identificación de restos que llevaron a comprobar equívocos, con el consecuente sufrimiento de quienes creían eran los de sus familiares y de quienes ponían fin a la incertidumbre de la espera con dolor. En la línea del encubrimiento un fiscal delegado llegó a afirmar que nunca existieron desaparecidos sino cadáveres “mal entregados o mal identificados”, ante la indignación de familiares de personas de las que no se sabe aún su destino trágico.

Una huella imborrable y una herida profunda

Algunas investigaciones judiciales han coincidido con los hallazgos de trabajos periodísticos publicados tras los hechos, como los de Manuel Vicente Peña (Las dos tomas), Ramón Jimeno (Noche de lobos), Germán Hernández (El Palacio en llamas), Jorge Rojas-Germán Salgado (¡Que cese el fuego!) y Olga Behar (Noches de humo), quien en una reedición de su libro presentó una entrevista con Clara Elena Enciso, la única sobreviviente del M19, años después fallecida en México. Sobre el decurso pasmoso del proceso judicial, a los 20 años del suceso se conoció “Holocausto en el silencio” de Echeverry y Hanssen.

Con la profundidad, acervo y distancia de los años, se publicaron “Prohibido Olvidar”, ensayo histórico de Gustavo Petro y Maureén Maya; “El Palacio sin máscara”, documentado y estremecedor reportaje de Germán Castro Caycedo y, el referencial , “Palacio de Justicia Una tragedia colombiana” de Ana Carrigan. A los que se suma el reciente y dolido testimonio de Helena Urán Bidegaín, sobre su padre y los desafíos de los relatos a la verdad. Varios títulos literarios se han ocupado del triste acontecimiento, como “Mañana no te presentes” de Martha Orrantía, en la que narra el drama humano y la tragedia desde la vivencia de una guerrillera; y Los once, novela gráfica testimonial.

También son reveladores los documentales “28 horas bajo fuego”, producido por Adriana Villamarín y Juan Antonio Venegas para Señal Colombia, y La Toma de Angus Gibson y Miguel Salazar, financiado pero nunca exhibido por RCN Cine. El hecho sirvió de tema para los discretos largometrajes “Antes del fuego” y “Salvador”, el polémico “Noviembre” y el homenaje a los desaparecidos plasmado en la historia de la “Siempreviva”, versión en cine y obra teatral homónima de Miguel Torres, puesta en escena hace 30 años, basada en la historia de la desaparecida empleada de la cafetería del Palacio de Justicia, Isabel Cristina Guarín, cuyos restos fueron identificados en octubre de 2015 por el Instituto de Medicina Legal, a instancias de la Fiscalía.

La Comisión de la Verdad, surgida de los acuerdos de paz de 2016 con las Farc, en convenio con Forensis Arquitecture de Londres, logró una recreación tecnológica incontrovertible sobre el operativo de retoma del palacio, acudiendo al cruce de cientos de imágenes, mapeo digital, minería de datos y arquitectura forense. Al cumplirse 40 años, RTVC Sistema de Medios Públicos presenta “Fragmentos de otra historia” (documental testimonial) de César García y Laura Vera, dejando hablar las voces de las víctimas, los registros de los archivos y el reclamo de la historia.

Contra el deseo de algunos, aún no se ha cerrado el trágico episodio del Palacio de Justicia. Sin la verdad sobre ese hecho vergonzoso, por parte de todos los implicados, el pasado reciente de Colombia estará siempre en cuestión. En ese propósito, es fundamental que los involucrados en las decisiones políticas y militares de la masacre del palacio rompan su silencio. En algo avanzó La Comisión de la Verdad, surgida de los Acuerdos con las Farc en 2016, que calificó el hecho como un holocausto. Pero en la sangrante historia de Colombia esa sigue siendo una herida sin cicatrizar y que solo se sanará con la verdad: ¿Por qué había que acabar con todo, según el mando militar?