El gobierno de Petro impulsa la reforma agraria con compras de tierras y Zonas de Reserva Campesina en un país donde el 0,4% de los propietarios posee casi la mitad del territorio. Estas medidas enfrentan fuerte oposición política y mediática. Hace 50 años, el Pacto de Chicoral eliminó la expropiación del latifundio improductivo y frenó la redistribución de tierras, consolidando el dominio de las élites. Hoy, el debate sobre la propiedad rural y el acceso a la tierra sigue abierto.

Por: Juan Carlos Granados y Germán Náñez

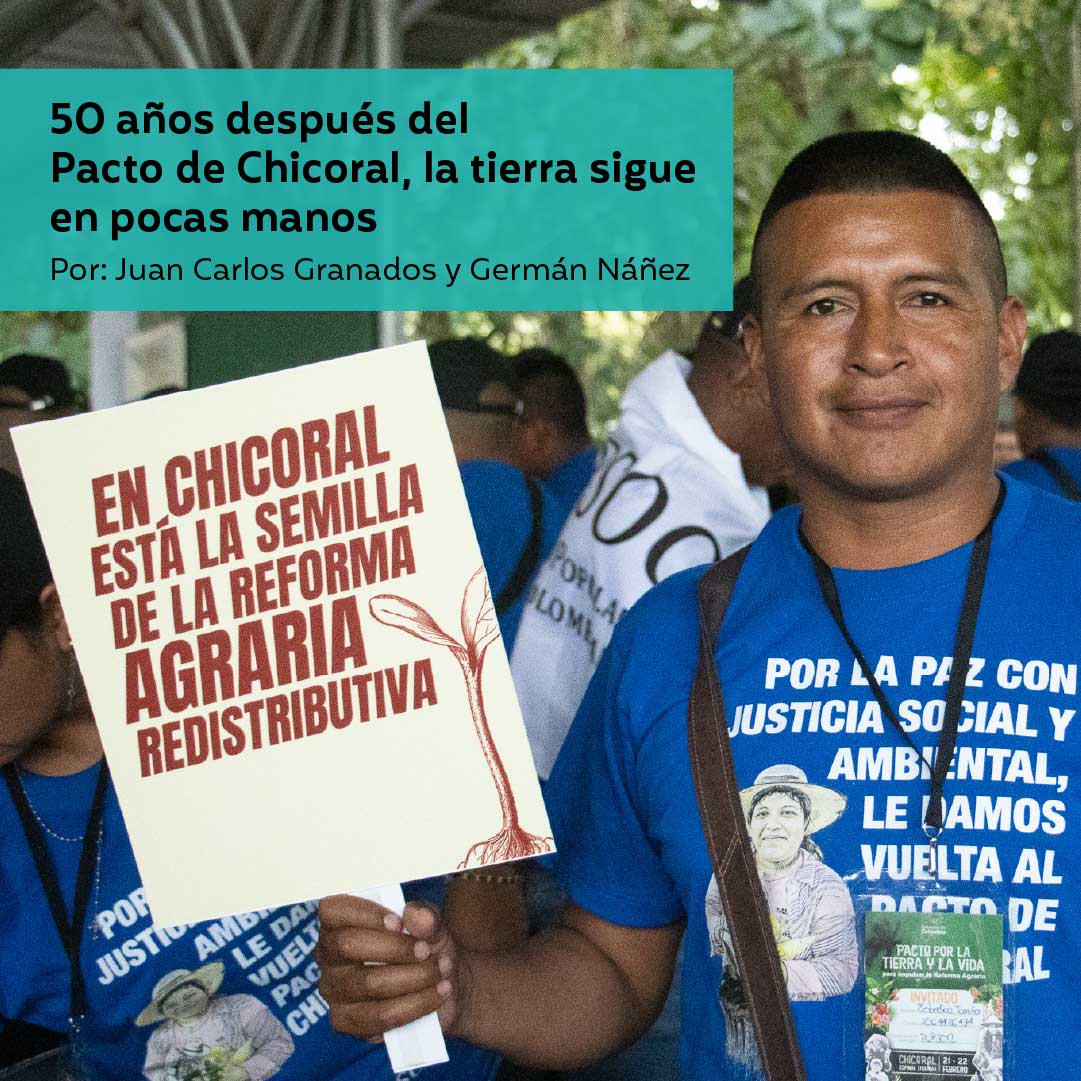

Las apuestas de las organizaciones sociales por la Reforma Agraria desde el Pacto por la vida y por la tierra en Chicoral.

En 1972, una alianza entre élites políticas y gremiales enterró la reforma agraria durante el siglo XX en Chicoral, Tolima. Heladio Moreno, historiador, líder sindical y miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) desde la década del 70, sufrió en carne propia el Pacto de Chicoral. Moreno señala que lo ocurrido en 1972 fue “la ofensiva más grande que llevaron a cabo los terratenientes para frenar la reforma agraria impulsada por Carlos Lleras Restrepo”.

Para la década del 60, en Colombia los predios de más de 100 hectáreas, que representaban aproximadamente el 4,5% de las propiedades, ocupaban más del 60% de las tierras productivas, mientras que el 55% de las unidades agrarias tenían menos de cinco hectáreas y constituían el 4% de la tierra productiva. En el Gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970), se crearon en 1967 las asociaciones de usuarios campesinos de cada municipio. En el 68, se fundó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y el 7 de julio de 1970, a un mes de acabar su mandato, se creó la ANUC.

Durante el siglo XX, en América Latina hubo enormes movilizaciones campesinas para lograr una mayor y mejor redistribución de la tierra. México, Bolivia, Perú y Chile, entre otros países, llevaron a cabo sus reformas agrarias. Sin embargo, en Colombia se sumaron esfuerzos desde las élites liberales y conservadoras, junto a hacendados y gremios como los agricultores y ganaderos, para bloquear esta política pública.

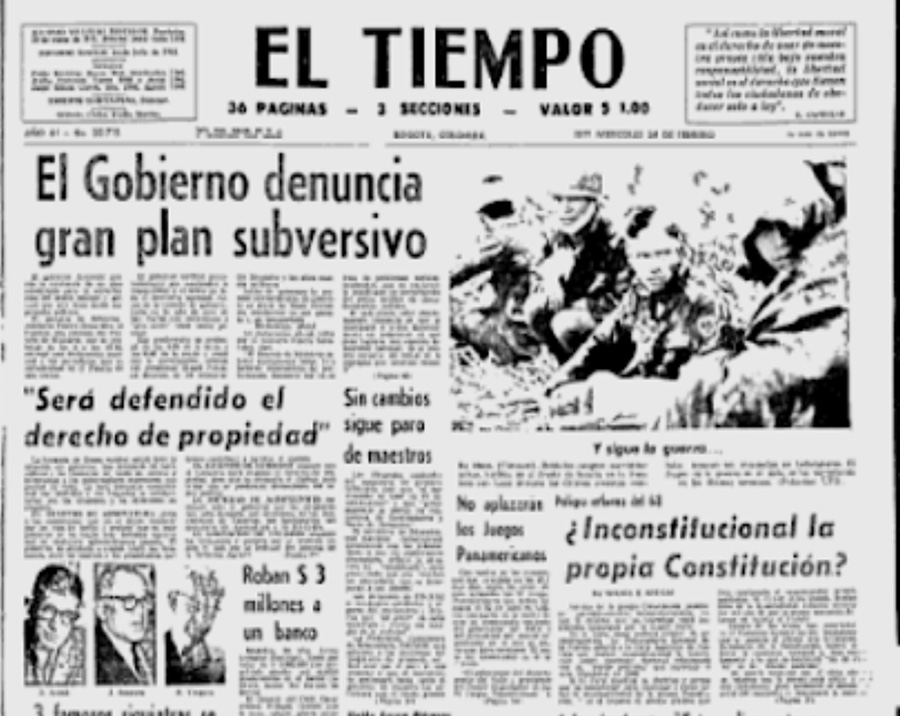

En medio del incremento de las tensiones entre el campesinado y el Gobierno de Misael Pastrana (1970-1974), los hacendados, gremios y la fuerza pública, el 21 de febrero de 1971 se realizó una enorme toma de tierras. “Se invadieron dos millones de hectáreas en la costa Caribe, en el Magdalena Medio y en los Llanos, todo en una sola noche”, apunta Moreno. El periódico El Tiempo tituló en la portada del 24 de febrero de aquel año “El Gobierno denuncia gran plan subversivo” debido a la toma de tierras.

Portada de El Tiempo del 24 de febrero de 1971. Recortar la portada que aparece allí para que se vea lo de “plan subversivo” y “será defendido el derecho de propiedad”. Fuente:https://news.google.com/newspapers?nid=N2osnxbUuuUC&dat=19710224&printsec=frontpage&hl=es

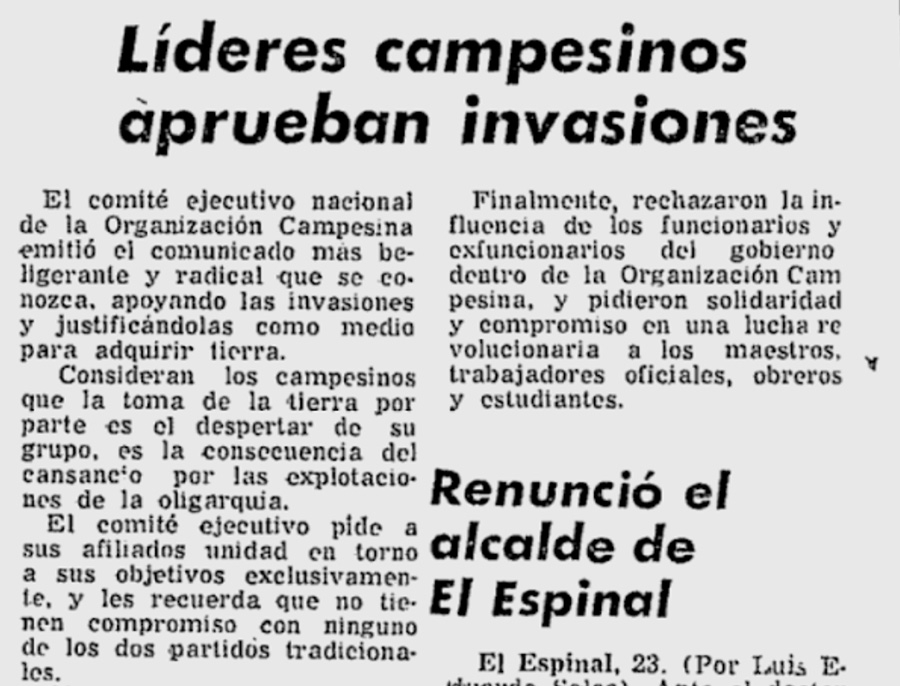

Se resaltaba que desde la institucionalidad se defendería la propiedad privada, mientras que la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) denunciaba que las tomas de tierras eran coordinadas por funcionarios del Ministerio de Agricultura y el Incora. Por otra parte, El Tiempo señaló que el pronunciamiento de las organizaciones campesinas en apoyo a la invasión del 21 de febrero fue el “comunicado más beligerante y radical que se conozca”. Moreno comenta que en los medios de comunicación se repetía que los comunistas habían ingresado a Colombia para acabar con la propiedad privada. A finales del 71, hubo otra toma de tierras.

Nota publicada en El Tiempo el 24 de febrero de 1971. Recortar esta nota que aparece en la página 4. Para poder ampliar la pantalla dar click al título de la nota.

Fuente:https://news.google.com/newspapers?nid=N2osnxbUuuUC&dat=19710224&printsec=frontpage&hl=es

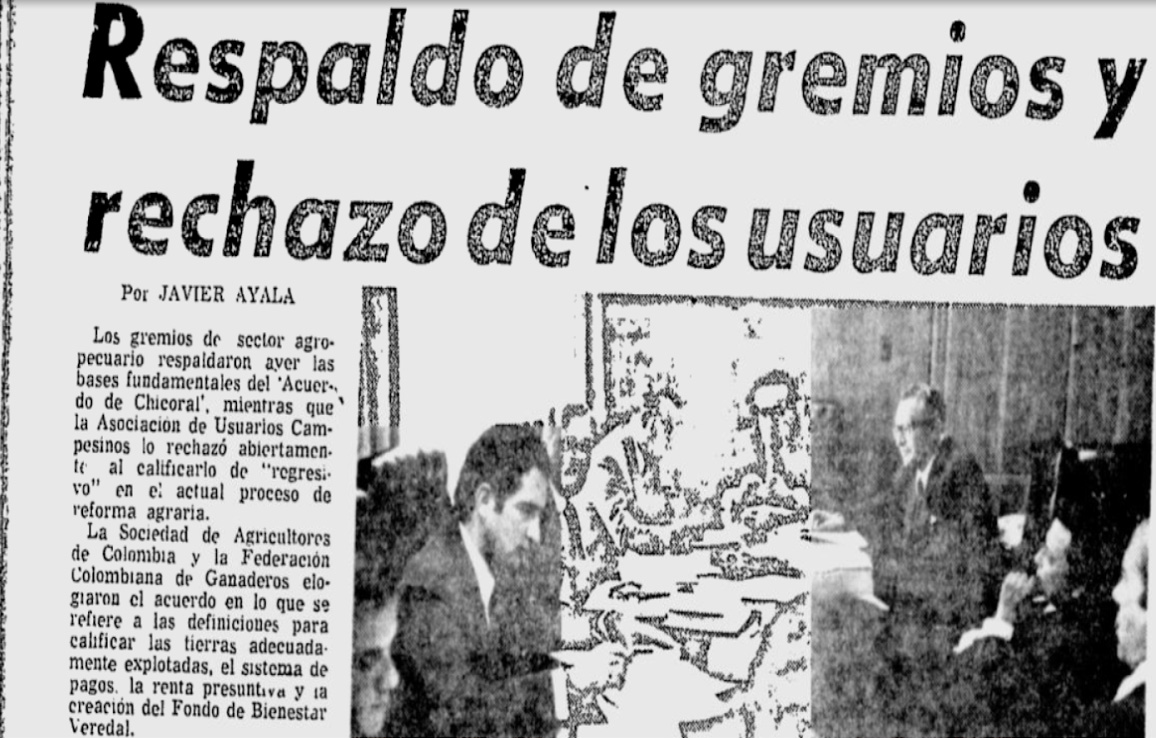

Como respuesta, el 9 de enero de 1972, en Chicoral, Tolima, la reforma agraria fue sepultada. “En un cónclave en el que participaron congresistas del Partido Liberal y Conservador, todos ellos con fuertes intereses en la tierra especialmente en el Cauca, los llanos orientales y el Caribe, pactaron una reforma a la Ley 135 de 1961 que alteró por completo su esencia: eliminó la expropiación del latifundio improductivo y priorizó la explotación empresarial por encima del desarrollo campesino”, señaló la Comisión de la Verdad en su informe “No matarás”.

Nota publicada el 11 de enero de 1972 en El Tiempo sobre el Pacto de Chicoral. Recortar esta nota que aparece en la página 4, para ampliar la pantalla dar click al título de la nota. Fuente:https://news.google.com/newspapers?nid=N2osnxbUuuUC&dat=19720111&printsec=frontpage&hl=es

La reforma agraria 50 años después

Medio siglo después del Pacto de Chicoral, el 46,5% de la tierra en Colombia (propiedades de más de 500 hectáreas) la posee el 0,4% de los propietarios. El 64% de los hogares rurales no tienen acceso a tierra, a pesar de que 7 de cada 10 municipios en Colombia son rurales, donde vive el 32% de la población de todo el país. Además, sólo el 9% de las Unidades Productivas Agropecuarias recibieron asistencia técnica para el desarrollo de actividades. Después del 72, la reforma agraria dejó de ser un asunto de relevancia política para las élites colombianas en términos legislativos.

Sin embargo, hubo quienes reivindicaron la expropiación con base en la función social de la tierra, como lo establece la Ley 200 de 1936. Entre esos estuvo Luis Carlos Galán, quien en debate con Álvaro Gómez Hurtado en 1986 expresó que para resolver los conflictos agrarios era necesario redistribuir la tierra en regiones como Urabá y el Magdalena Medio. Uno de los logros en materia legislativa después del Pacto de Chicoral fue la Ley 160 de 1994 que creó Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, estableció subsidios para la adquisición de tierra y modificó el Incora.

La Reforma Agraria: Retos 50 años después. Entrevista a John Borrás. Profesor Universidad Erasmo de Rotterdam (Países Bajos).

En febrero de 2012, cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el tema agrario volvió a tomar fuerza. Esta norma estableció desde lo institucional que en Colombia sí hubo conflicto armado, asunto que se negó en el Gobierno Uribe, y que el tema central de la guerra fue la concentración y despojo de la tierra. Cuatro años después, con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, el primer punto que se estableció en este tratado fue la Reforma Rural Integral. Entre los compromisos que el Estado adquirió está la formalización de siete millones de hectáreas y la entrega de tres millones.

Ahora, el Gobierno Petro se propuso resignificar el Pacto de Chicoral. En este nuevo mandato presidencial, se prometió la entrega de tres millones de hectáreas. A finales del 2023, el presidente Petro reconoció que en su periodo en el ejecutivo no se lograría llegar al número prometido. Entre agosto de 2022 y octubre de 2024 se entregaron 133 mil hectáreas y se formalizaron 1.2 millones.

El año pasado, Giovani Yule, actual director de la Unidad de Restitución de Tierras, le contó a RAYA que uno de los cambios más importantes que se hizo en la entidad fue la eliminación del grupo de Asuntos Ambientales, Minero Energético y de Infraestructura (AMEI), donde profesionales del sector minero-energético tenían el poder de negar las solicitudes basándose en intereses económicos, y lideraba el 65% de los rechazos de los pedidos de restitución. Según Yule, se pasó a un 72% de peticiones aceptadas.

Javier Medina, encargado de la línea de Movimientos Sociales, Tierra y Territorio del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), sostiene que en el Gobierno Petro el tema agrario se ha vuelto un asunto central en el debate público. El investigador destaca los avances en la protección del campesinado, que incluyen su reconocimiento como sujeto de derechos y la creación de 13 Zonas de Reserva Campesina.

Las nuevas alianzas de la Reforma Agraria. Entrevista con Omar Ñáñez. Representante Confederación Agraria Pacto Campesino.

El 8 de octubre de 2022, el Gobierno Petro hizo público un acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), para comprar tres millones de hectáreas. Para Medina, la adquisición de terrenos por medio de esta práctica es valiosa en la medida que es una fuente para surtir el Fondo de Tierras, pero “frente a la altísima concentración de la tierra y las restricciones fiscales no es suficiente para adelantar la reforma agraria, sobre todo porque no se trata únicamente del acceso a la tierra sino en generar las condiciones para que las familias y comunidades desarrollen proyectos de vida dignos”.

En 2024, después de la firma del acuerdo entre el Gobierno y Fedegán, la Agencia Nacional de Tierras estableció unos requisitos para aceptar los predios ofrecidos voluntariamente. Entre las pautas que determinó la entidad se destaca la evaluación del área donde se ubica la tierra, la cual debe ser fértil, y también que los predios no deben estar en procesos de restitución ni en asuntos similares.

El mundo está mirando la experiencia de la Reforma Agraria en Colombia. Entrevista a Morgan Ody. Coordinadora general de la organización internacional Vía Campesina.

Sin embargo, otro de los grandes problemas que hay en Colombia en torno a la tierra no solo es la enorme concentración de los terrenos en pocas manos sino el uso especulativo de estos. El investigador del Cinep sostiene que, para contrarrestar las grandes extensiones de tierra ociosa en el país, es necesario utilizar la extinción agraria “con base en el principio constitucional de la función social y ecológica”.

No obstante, Medina afirma que por la oposición política, pero también mediática, (como sucedió en 1972 con el Pacto de Chicoral) que vive el país esto resulta muy complejo de llevar a la práctica. “Una muestra de ello es la oposición a la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria y Rural en el Congreso y la agitación en medios en contra de la expropiación como si fuera algo que no se implementa ya en el país para algunos proyectos o como si fuera algo extraño a la normatividad agraria”, agrega investigador.

Posesión de junta de usuarios campesinos en Bolívar. Créditos: Efraín García Abadía. Entrevista a Heladio Moreno. Historiador y Líder Sindical.

Otro gran tema que hay que poner sobre la mesa en la discusión de la reforma agraria es el uso del suelo. En 2017, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) alertó que a pesar de que Colombia tiene 2.4 millones de hectáreas aptas para la ganadería al ‘rojo vivo’, “es decir la destinada únicamente para el pastoreo intensivo, semi intensivo o extensivo”, en aquel momento alrededor de 14 millones de hectáreas se utilizaban para este fin. El IGAC señaló que los casos de Antioquia y Córdoba eran críticos debido a que estos departamentos tenían 139 mil y 142 mil hectáreas respectivamente con capacidad para llevar a cabo ganadería a todo vapor, pero usaban casi 10 veces más tierra de la que debían.